日本語学校で働いていますが、授業準備の負担が大きく、このまま日本語教師を続けられるか不安になっています…

日本語教師の多くが抱えている悩みの1つに「授業準備や後処理の負担の大きさ」があります。

特に非常勤講師の場合、教材作りやプリント準備、採点などに手当が出ないという方も多いと思います。

この状況は、長年当たり前であるかのように扱われてきましたが、本当にそれでいいのでしょうか。

日本語教育の質の向上が掲げられ、日本語学校が転換期を迎えている今こそ、教師が安心して働ける環境を作るために、学校側が率先して改善策を導入するべきだと私は思います。

そこで今回の記事では、日本語学校が教師の準備や後処理の負担を減らすためにできることを7つ提案したいと思います。

🔥授業準備の負担が大きくて困っている…

🔥働きやすい日本語学校の工夫を知りたい!

🔥日本語学校は日本語教師を守る努力をするべきだ!

🔥授業準備が大変なのは個人のせいだけではない!

🔥私は教務主任/校長です

1. 共有教材を整備し、学校全体で活用する

日本語教師にとって、授業準備が大きな負担になっている原因の1つは「授業に入る先生が、毎回自分で教材を作らなければならない」ことにあります。

特に非常勤講師は、準備の時間が報酬に反映されることは少なく、結果的に多くの無給労働を強いられていると言えます。

これを改善するためにまず提案したいことは、学校全体で教材を共有する仕組みを整備することです。

具体的には、Google Driveなどのオンラインストレージ上に共有フォルダを作り、色々な先生が作った教材やスライド等のデータをカテゴリ分けしてそこに集約し、誰でも自由に使える環境を作ることです。

授業担当者がそこから好きな教材をダウンロードし、必要に応じてアレンジできるようにすれば、準備にかかる時間を大幅に削減できます。

また、非常勤が作成した教材も学校側が買い取り、蓄積するようにすれば、より幅広いアイデアが集まり、データベースの継続的なアップデートが可能になります。

教材は適宜、常勤講師等がチェック・修正を行えば、学校としても教育の質を一定以上に保てます。

教材共有システムの構築は、日本語教師の授業準備の効率化にとどまらず、学校全体の教育力を底上げする投資にもなります。

2. 準備の負担が少ない教科書・教材を採用する

授業準備を効率化する2つ目の方法は、教材そのものを変えることです。

多くの日本語教師が長年時間を取られてきたのは、教科書の不足部分を補うために「文型導入」や「練習」を考え、それに合わせた教材を集めたり、作ったりすることでした。

でも、今はcan-doや場面、タスクをベースにした教材が増え、これまで日本語教師が行ってきた準備の多くを減らせるようになりました。

勿論どんな教材でも準備は必要ですが「本来やる必要のなかった準備(従来の日本語教師の授業準備はこれが大半を占めていた)」を無くせる教材があるなら、積極的に使うべきです。

そうすることによって、教師はアレンジや補足、教材の分析等、本来やるべき準備に集中できるようになります。

学校としても、「とりあえず流れに沿って進めれば授業が成立する」本を使うことで、授業の質の標準化や、学習者への安定した教育の提供にも繋がります。

このような教材の選定は、学校が現場の教師に負担を押し付けるのではなく、組織として準備を減らそうという姿勢を示す、大切な一歩になります。

3. 「1人1日1クラス」の常識を捨て、柔軟なシフトを可能に

日本語学校では「1人の先生が1日4~5コマ、同じクラスを担当する」というのが普通だと思います。

しかしこのやり方は1人1人の先生の授業準備の負担が大きく、急遽休んでしまった場合、周囲もかなりの負担を被ります。

これを改善する第一歩は「1クラスを1人の教師が担当する」という考え方を捨てることです。

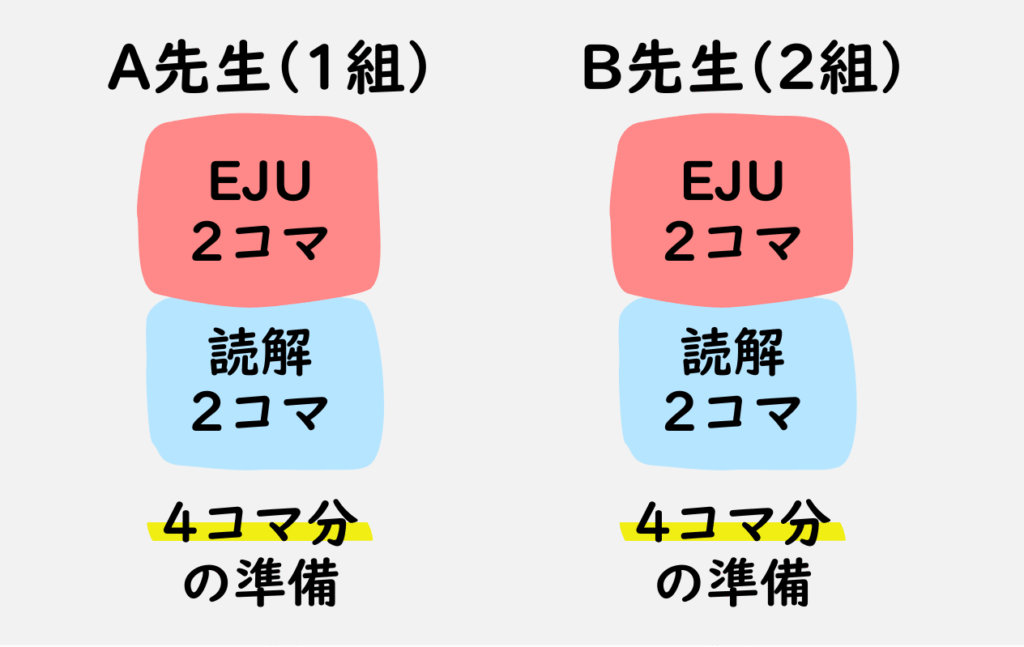

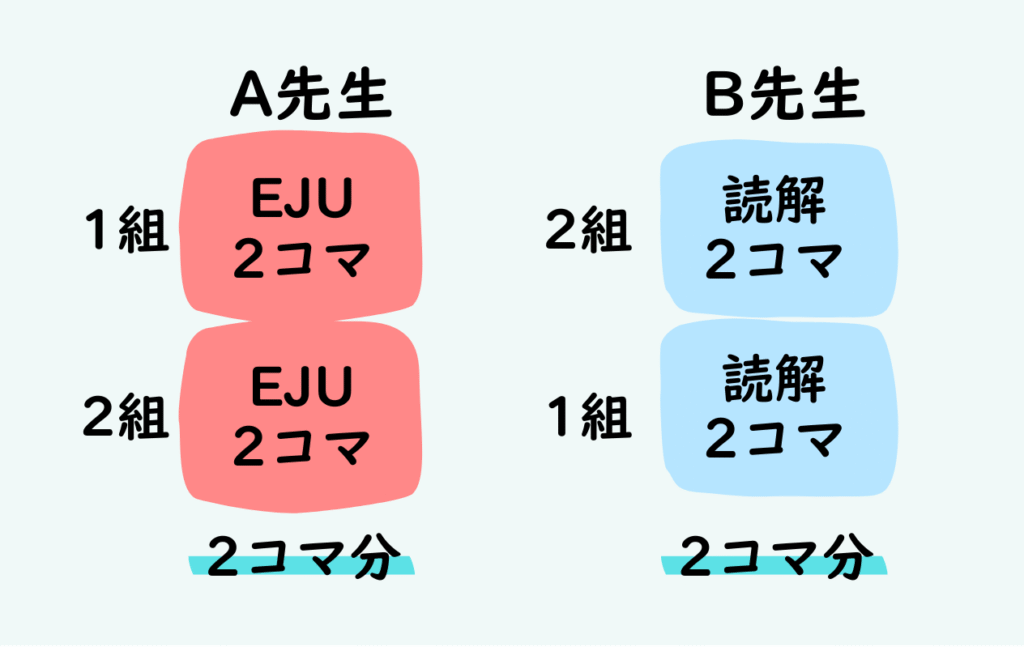

例えば、授業内容の同じクラスが2つあって、どちらのクラスでも2コマは「EJU対策」、2コマは「読解」を行うとしましょう。

従来の形だと、2人の先生がそれぞれのクラスで「EJU対策」と「読解」を行うことになり、2人とも4コマ分の準備が必要になります。

これを、A先生は「EJU対策」担当、B先生は「読解」担当として、それぞれのクラスに2コマずつ入るようにします。

勤務コマ数は変わりませんが、準備は2人とも2コマ分で良くなります(同じ内容を2回やるので)。

これだけで負担は大幅に軽減されます。

さらに、シフトを半年や3か月単位で固定している学校も多いと思いますが、もっと短いスパンで柔軟に入れ替わったり、勤務したりできるようにすれば、授業を担当している先生も休みが取りやすくなるし「今週は余裕があるから追加で2コマ入る」など、働き方の自由度も広がります。

勿論シフトが複雑化しすぎると調整が難しくなるので、注意は必要です。

しかし、学校側が「柔軟なシフト」を前提とした運営を行うことで、非常勤講師が授業準備のために不必要に疲弊するのを防げます。

4. コピー作業を学校側で実施/ペーパーレス化の推進

授業準備の中で意外と時間を取られるのがコピー作業です。

教材を印刷しに行く時間、混雑したコピー機を待つ時間、仕分けをする時間、印刷設定を弄る時間…。

これらは本来、教師の教育力とは無関係の業務です。

非常勤が無給でこうした作業を行わなければならない状況があるとしたら、それは改善すべき点の1つです。

まずできるのは、必要なコピーを予め学校側で行う仕組みを整えることです。

常勤講師や事務職員等が事前にまとめてコピーをしておき、授業担当者はそれを必要な枚数分持っていくだけでOKな状態にしておけば、煩雑なコピー作業に費やす時間が無くなります。

まとめて行うことでコピーの効率も上がり、無駄な失敗も少なくなります。

また、そもそも不要なプリントの配布を止めること、データ配布に変更することで、コピー作業そのものが要らなくなります。

オンラインツールや学習管理システムなどを使って、学習者がスマホやPCなどで教材にアクセスできるようにする方法でも良いでしょう。

コピーは「しなくてもいい労働」の代表です。

学校が積極的に環境を変えていけば、教師は授業の中身に集中でき、無駄な労働から解放されます。

5. 採点の自動化と宿題・試験のEラーニング化の推進

授業準備と並ぶ日本語教師のもう1つのグレーな労働が、宿題や小テストなどの採点作業です。

特に非常勤講師は、授業以外の作業時間がコマ給に包括されていることが多く、採点や添削の業務は無給労働になりやすいと思います。

これを根本的に解消する方法の1つが、宿題・テストのEラーニング化と、自動採点システムの導入です。

日々の小テストや宿題をEラーニング化すれば、提出チェックや採点、点数集計が自動で処理できるようになり、教師は結果を確認するだけで済みます。

学習者も自分で進行状況や正答率などが見られるので、学習者に結果を知らせる手間も不要になります。

また、定期試験など、紙で実施せざるを得ない場合も、自動採点機能を持つマークシートやOCRシステム(文字認識)を導入することで、記述問題も含めて採点を自動化でき、採点や成績処理にかかる時間が大幅に削減できます。

この仕組みを整えれば、非常勤講師は授業が終わればすぐに帰れるようになるし、上述の柔軟なシフト体制を敷いていれば、余裕のある先生は追加で授業に入ってくれるかもしれません。

Eラーニング化は学習者にとっても利便性が高く、復習や反復学習の機会も増やせます。

グチャグチャのプリントを鞄に詰め込んで学校に来る人もいなくなります。

(Eラーニングだと取り組まないとか、人の答えを写すとか言う人もいるでしょうが、そういう学習者は紙の宿題や小テストでも同じことをやってるし、そもそもそれは大した問題ではありません)

学校側にとっても業務の効率化につながり、全員にメリットのある改革です。

6. 授業準備短縮のガイドブックやICT活用法を提供する

授業準備の効率化は、教師の努力や経験に任せきりにすべきではありません。

学校側の経験や知識は、そこで働く教師に向けて、積極的に共有されるべきだと私は思います。

例えば、学校が「準備短縮や効率化のためのガイドブック」を作る等の方法があります。

これは学校側にすればコストも安く、難易度も低いですし、新人や非常勤が自ら準備を短縮できる仕組みを整えることもできます。

ガイドブックには、以下のような内容を入れるのが良いと思います。

・授業準備の効率化アイデア集

・授業で使う練習や活動のアイデア集

・授業項目の優先度と時間のかけ方の目安

・便利なオンラインツール、ICTツールの活用法

・PC関連の時短テクニック、便利機能の使い方

・文法/語彙分析に有効な参考書、文型辞典の紹介★

・授業中の活動や練習アイデアが豊富な教材の紹介★ など

★は学校側が買い揃えて、いつでも閲覧できる状態にしておくのが◎です。

良い学校にはこういう本がたくさんあります。

このようなガイドブックと、上で述べた教材共有システムがあれば、準備量自体が少なくなり、さらにそれぞれの教師が自ら効率化を図りやすくなります。

授業準備の効率化は、1人の努力では限界があります。

組織として持っている情報を積極的に共有することで、先生みんなの能力を底上げし、長く働きやすい環境を作れると思います。

7. 授業準備や採点に手当を支給し、無給労働を減らす

現状、日本語学校の非常勤講師は「授業時間」にしか給与が支払われず、授業準備や後処理は無給、またはコマ給に含まれているということが多いと思います。

コマ給が45分1万円ならそれも許容されるでしょうが、日本語学校のコマ給は2000円前後が相場です。

後処理が5分や10分程度で終わるならまだしも、30分も1時間もかかるのであれば、学校側はそれなりの手当を支給するべきです。

ただ、単純に時給で出すと、作業が速い先生が不公平を感じてしまいかねないので、一律で支給するなど、ある程度の工夫が求められると思います。

例えば

・授業1コマにつき準備手当を○円支給する

・採点には枚数で報酬を出す

・固定の採点手当を支払う

などの方法が考えられます。

これらは直接的に準備や後処理を減らす訳ではありませんが、教師のモチベーションを大きく高める(または維持する)効果があります。

ここに手当が「出る」のと「出ない」のでは、学校の印象に天と地ほどの差があると思います。

学校にとっても、この部分をカバーすることによって、作業負担の大きさを理由に優秀な教師が離れてしまうのを防げるので、大きなメリットがあると言えます。

まとめ

いかがでしたか。

日本語教師の授業準備や後処理の負担は、現場で長年放置されてきた課題です。

特に非常勤講師にとって「授業以外の無給労働がたくさんある」というのは、日本語教師を続けるモチベーションにも大きく関わってくる深刻な問題です。

しかし、学校側が積極的に仕組みを見直し、教師の負担を減らす工夫を施せば、この問題は確実に改善できます。

そして、教師が働きやすい環境を整えることは、結果的に長く働いてもらうことに繋がり、学校の評判や教育の質の向上にも繋がっていくはずです(そしてそれが入学者数の安定にも繋がっていく訳じゃないですか)。

今回提案したものの中で、自動採点システムの導入とEラーニング化は、ある程度費用や時間がかかりますが、それ以外は低コストで、すぐに始められることばかりです。

告示校から認定日本語教育機関への転換期を迎えている今こそ、全国の日本語学校の校長や教務主任、常勤講師の皆さんが積極的な策を打ち、日本語教師が働きやすい環境を整えていってくれることを願っています。

そうすることで、日本語教師を志す人が増え、本当の意味での「日本語教師の質の向上」へと繋がっていくのではないでしょうか。

文科省の犬にならない日本語教育業界を、みんなで作りましょうよ。

ー

新人日本語教師におすすめの本はこちら↓

日本語教師×ICTに特化した本はこちら↓

ー

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が参考になった!と思ったら、SNS等でシェアしてもらえると嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。

X(旧Twitter)のフォローはこちらから

下のコメント欄からコメントを投稿される際は、免責事項及びプライバシーポリシーをご確認ください。

コメントの送信を以って、記載内容に同意したものとみなされます。

コメント