登録日本語教員を目指しています。

日本語教員試験って、どんな試験なんでしょうか。

日本語教師の国家資格「登録日本語教員」が2024年4月に創設され、それに伴って新しい国家試験「日本語教員試験」が2024年11月に初めて行われました。

「これから登録日本語教員を目指したいが、試験についてよく知らない」という方向けに、この記事では、日本語教員試験の情報を整理してお知らせします。

※この記事の内容は、下記の資料に基づいて作成しています。 詳細な資料は、文科省や文化庁のウェブサイトをご覧ください。

・「令和6年度日本語教員試験試験案内」

・「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(日本語教育機関認定法)

・「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令、施行規則」

・「日本語教育機関認定法よくある質問集」 ・「日本語教育機関認定法 今後のスケジュール」

・その他文化庁文化審議会国語分科会日本語教育小委員会、ワーキンググループの各資料

「認定日本語教育機関に関する省令等の案について」

「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に関する省令等の案について」

「令和5年度日本語教員試験試行試験実施概要」

「令和6年度以降の日本語教員試験の実施について」など

✔️登録日本語教員の国家資格が取りたい!

✔️日本語教員試験を受験したい!

✔️日本語教師の新試験について詳しく知りたい!

1. 日本語教員試験は、登録日本語教員のための新しい国家試験

日本語教員試験とは、日本語教師の国家資格「登録日本語教員」を取得したい人はほぼ受験が必須の試験です。

2024年4月に施行された「日本語教育機関認定法」に基づき、日本語教育機関等を認定する新たな制度が始まっています。

それに伴い、新しく文科省が認める「認定日本語教育機関」で日本語教師として働くためには「登録日本語教員」の資格取得が必須となります。

その資格取得のためのステップの1つとなるのが、この「日本語教員試験」です。

「登録日本語教員」の資格取得フローや要件等について詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。

2. 受験資格、試験の構成、問題形式は?

この試験の受験資格は、特にありません。

学歴や年齢、国籍等の条件もないため、外国人も含めた幅広い層がチャレンジできます。

日本語教員試験は、基礎試験と応用試験の2つの試験で構成されます。

・基礎試験… 日本語教育を行うために必要な基礎的な知識や技能の有無を確認する試験

・応用試験… その知識や技能を応用する力(課題解決や現場対応力)の有無を確認する試験

試験時間と試験の構成は以下の通りです。

| 試験の種類 | 試験時間 | 問題数 | 配点・満点 |

|---|---|---|---|

| 基礎試験 | 120分 | 100問 | 1問1点・100点 |

| 応用試験 | 聴解50分 (休憩) 読解100分 | 聴解50問 読解60問 | 1問1点・110点 |

ちなみに2024年(11/17)の試験スケジュールは

・基礎試験 10:00~12:00

・昼休憩 12:00~13:00

・応用試験(聴解) 13:20~14:10

・休憩 14:10~14:30

・応用試験(読解) 14:50~16:30

となっていました。

出題形式は、基礎試験、応用試験とも、多肢選択(マーク)式です。

記述式問題はありません。

また、2024年の試験は紙ベースで行われましたが、今後の検討課題として、試験のCBT化(パソコンで試験を受ける形)も挙げられています。

ちなみに、現行の法務省告示校で日本語教師として働くための資格の1つとしてJEES等によって行われている「日本語教育能力検定試験」がありますが、これとは全く別の試験(という扱い)です。

3. 試験の日程や会場は?

2024年度の日本語教員試験のスケジュールは以下の通りでした。

・8/1(木)~9/6(金) 出願受付(オンライン)

・11/17(日) 試験

・12/20(金) 合格発表(オンライン)

2024年の日本語教員試験は、11/17(日)に行われました。

合格発表は12/20(金)にオンラインで行われました。

会場は以下の全国8か所です。

①北海道… 北海道札幌市

②東北… 宮城県仙台市

③関東… 東京都4か所

④中部… 愛知県名古屋市

⑤近畿… 大阪府堺市

⑥中四国… 広島県広島市

⑦九州… 福岡県福岡市

⑧沖縄… 沖縄県宜野湾市

関東は4か所設定されていますが、他は「中部」や「近畿」など地域ごとに1か所のみです。

早い段階で、複数回の実施、また、より多くの会場での開催を期待したいところです。

なお、文科省が指定する要件を満たして申請を行い、認められた機関は「指定試験機関」となり、国の代わりに試験を行うことができますが、第1回の試験は、国が直接実施しました。

2025年の日本語教員試験は、11/2(日)に行われます。

出願期間は7/14(月)~8/22(金)、合格発表は12/12(月)の予定です。

詳細は、文科省のこちらのページで発表される予定です。

4. 日本語教員試験の申し込み方法は?

申し込み方法やフローの詳細が知りたい方は、文科省のこちらのページをご覧ください。

2024年の試験については、8/1から9/6の約1か月間出願が受け付けられ、以下の2つの作業が必要でした。

①オンライン出願

②収入印紙の郵送(受験料の支払い)

①ではマイページの開設、個人情報の入力、免除申請や経過措置ルートの利用に必要な証明書類や顔写真のアップロードを行います。

②は①の完了後、必要情報が入力された収入印紙貼付用紙を出力し、そこに必要な受験料に相当する収入印紙を貼り付けて郵送する作業です。

次回以降はネットバンキングでの振込への対応も準備しているそうです。

①と②が完了し、事務局の審査が終わると、出願完了のメールが届きます。

不備があった場合は、事務局から指摘が入り、修正後に再提出の作業が必要になります。

①は締切日の23:59まで、②は締切日の消印有効でした。

受験票は当日までに自分で印刷して、試験当日に持っていく必要があります。

5. 日本語教員試験の受験料はいくら?

日本語教員試験の受験料は、以下の通りです。

受ける試験の数によって、金額が異なります。

| 区分 | 受験料 |

|---|---|

| 両方の試験を受験する場合 | 18,900円 |

| いずれかだけ受験する(1つ免除の)場合 | 17,300円 |

| 両方とも免除になる場合 | 5,900円 |

ちなみに、基礎試験と応用試験の両方が免除となる場合でも、受験料を支払い、合格証を取得する必要があります。

免除についてはセクション7で解説します。

6. 日本語教員試験の合格基準、合格点、合格率は?

新試験の合否判定は、基礎試験、応用試験のそれぞれで行われます。

登録日本語教員になるには、両方の試験の合格が必要です。

なお、基礎試験の合格は、次年度以降にも持ち越せます。

ただし、応用試験に合格できるのは、基礎試験に合格した人(または免除を受けた人)のみです。

基礎試験が不合格の場合、応用試験で合格基準を満たしていても、合格判定になりません。

各試験の合格基準は以下の通りです。

| 試験区分 | 条件① | 条件② |

|---|---|---|

| 基礎試験 | 出題範囲5区分で それぞれ6割程度以上 | 総合得点が 8割程度以上 |

| 応用試験 | ー | 総合得点が 6割程度以上 |

なお、年度ごとの難易差等により、合格基準の調整を行うことがあるそうです。

2024年の合格率(基礎試験と応用試験両方合格)は、全体で62.6%でしたが、これは基礎試験免除の経過措置ルートを通った現職者が多かったためです。

正規の試験ルートで基礎試験と応用試験を両方受験した人の合格率はわずか8.7%と厳しい数字となっています。

基礎試験免除者(応用試験のみ受験)の合格率は、61.0%でした。

7. 日本語教員試験の受験が免除される条件は?

「登録日本語教員」の国家資格を取得するためには、基本的にこの日本語教員試験の受験・合格が必須です。

ただし、一定の条件を満たせば、この試験の一部または全部の免除が受けられます。

順に見ていきましょう。

(1)一定の条件を満たす養成課程修了者→基礎試験免除

文科省が指定する日本語教員養成課程を修了した人は、基礎試験が免除されます(応用試験は受験・合格が必要)。

大学の主専攻や副専攻、民間の日本語教師養成課程がこれに当たります。

ただし、課程によって免除の条件が異なるので注意が必要です。

【A】文科省に登録を受けた「登録日本語教員養成機関」の課程を修了

→無条件で免除

【B】必須の教育内容50項目(以下「必須50項目」)を踏まえた現行課程を修了

→経過措置期間中(2033年3月までの間)であれば、無条件で免除

【C】「必須50項目」を踏まえていない現行課程を修了

→経過措置期間中(2029年3月までの間)であれば、講習の受講・修了を以って免除

【A】は2024年度以降に文科省の登録を受けた新しい基準の日本語教師養成課程「登録日本語教員養成機関」を修了した場合です(正規課程)。

2024年度の登録課程の一覧はこちら。

【B】は従来の日本語教師養成課程のうち「必須50項目」に対応している課程を修了した場合です。

この対象となる課程は、こちらのページで文化庁から発表されています。

なお、この【B】の場合は、学士以上の学位が必要になります。

該当する機関を修了すれば、2033年3月末までの間は【A】と同様の扱いを受けられます。

【C】はそれ以外の現行課程を修了した場合です。

こちらは講習の受講と、講習修了認定試験の合格が必要になります。

また、この【C】の場合は、学士以上の学位に加えて、日本語学校(法務省告示校)や国内の大学で日本語教師として1年以上働いた経験も必要になります(詳しくはこちら)。

さらに、経過措置期間も2029年3月までと【B】の場合より短くなっています。

(2)現職者で、2023年までの日本語教育能力検定試験に合格した人

2023年までに行われた日本語教育能力検定試験に合格した人は、上記【C】と同様に講習を受けることで、基礎試験と応用試験の両方が免除されます。

ただし、対象となるのは、昭和62(1987)年~令和5(2023)年の間に行われた日本語教育能力検定試験に合格し、日本語学校(法務省告示校)や国内の大学で1年以上日本語教師経験を積んだ人です。

なお、この期間内の受験の場合でも、年度によって経過措置の内容が異なるので注意してください。

また、この場合に関しても、経過措置を使って試験の免除が認められるのは、2029年3月までです。

経過措置の内容や条件、講習等について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

8. 日本語教員試験の出題範囲は?

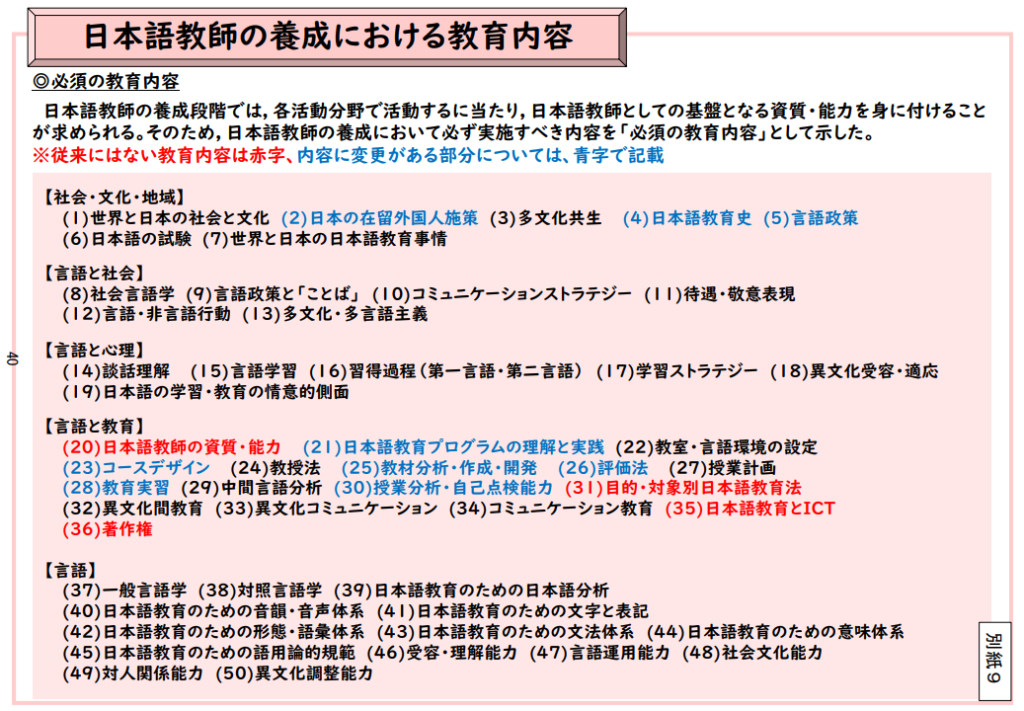

試験の出題範囲は、文科省により発表されている「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム」に示された「養成課程コアカリキュラムにおける必須の教育内容」に基づくとされています。

内容的には、平成31年報告にある「必須50項目」と同じなので、便宜上こちらの画像を引用します(ただし28「教育実習」は除く)。

範囲が広く、独学で合格するにはかなりの努力が必要です。

ただし、あくまで日本語教師養成課程の修了者が合格できるレベルでの出題であり、分野別や対象者別の日本語教育に必要な細かな知識や、高度な知識について問う試験ではない、と文化庁の担当者は述べていました。

出題される内容について、もう少し詳しく見ていきましょう。

(1)基礎試験の試験内容

必須50項目(49項目)に基づいて、日本語教育を行うための基礎的な知識・技能を問う問題が出題されます。

基礎試験は原則として「出題範囲の5区分ごとの設問により、日本語教育の実践につながる基礎的な知識及び技能を測定するもの」となっています。

5区分というのはセクション4で引用した画像にある

①「社会・文化・地域」

②「言語と社会」

③「言語と心理」

④「言語と教育」

⑤「言語」

のことです。

本試験では、この項目から、以下のような割合で出題されます。

| 区分 | 出題割合 |

|---|---|

| 社会・文化・地域 | 約1~2割 |

| 言語と社会 | 約1割 |

| 言語と心理 | 約1割 |

| 言語と教育 (教育実習除く) | 約3~4割 |

| 言語 | 約3割 |

概ね必須50項目の量に沿った出題割合となっています。

(2)応用試験の試験内容

必須50項目に基づいて、日本語教育を行うための基礎的な知識・技能を応用する力を問う問題が出題されます。

応用試験では、出題範囲が必須の教育内容50項目の複数の領域にまたがり、現場対応や問題解決能力が測られます。

また、音声を媒体とした問題も出題されます。

試行試験では、日本語学習者の発話や教室での教師とのやりとりなどの音声を用いて、実際の教育現場に即した実践問題が出題されました。

本試験でも同様に、日本語の音声、発音、学習者の誤用等に関する問題も出題されました。

なお、具体的な問題サンプルは、文科省のこちらのページで公開されているので、参考にしてみてください。

9. 日本語教員試験試行試験の難易度は低かった!?

2023年の12月10日に行われた試行試験について、X(旧Twitter)等で呟かれていた感想や報告内容をまとめました。

全体について

・試験時間はかなり余裕があった。

・マークシートは表面1枚だけで、すべて4択問題だった。

・基本的には日本語教育能力検定試験を踏襲した問題だったが、難易度は低かった。

・留学生、法務省告示校向けの内容が多かった。

・経験者は、文章をしっかり読んでいけば、用語が分からなくても推測できる問題が多かった。

・設問の意図が曖昧、また複数の選択肢が正答になり得る問題があった。

・全体的によく練られた問題ではなく、質の低い問題が多かった。

・事後アンケートは簡易なもので、試験問題について言及できる設問がなかった。

基礎試験について

・日本語教育能力検定試験よりも基礎的な問題が多かった。

・問題文自体も表現が全体的に分かりやすく書かれていた。

・養成講座修了者が免除というのにちょうどいいレベルだった。

・授業中の練習、学習者の試験解答などからの出題が多かった。

応用試験の聴解問題について

・学習者と教師との会話から出題される問題だった。

・音声は全て1度だけ流れた。5問に1回小休憩があった。

・学習者の誤用を聞き取って、それを指摘するスキルが求められる問題が多かった。

・イントネーションやアクセントだけでなく、文法・語彙的な誤用を指摘する問題も含まれていた。

・経験者は解きやすく、学習者と未接触、または接触機会の少ない人には解きにくい問題が多かった。

応用試験の文章問題について

・基本的には日本語教育能力検定試験を踏襲した長文文章+設問形式。

・難易度は検定より低く、時間にも余裕があった。

・日本語教育の現場で行われるロールプレイを取り上げた問題もあった。

試行試験感想のまとめ

全体的に、日本語教育能力検定試験よりも難易度が低く、経験者は試験時間にかなり余裕があったようです。

また、出題傾向として、留学生向けの日本語教育(告示校)に大きく比重がかかっていたという感想も多くみられました。

とはいえこちらはあくまで試行試験で、2024年の本試験は、セクション6で紹介したとおり、基礎試験はかなり厳しい合格率となりました。

なお、試行試験受験者のアンケート結果については、こちらのページに掲載されています(文化庁HPにジャンプします。資料4を参照)。

10. 試験対策には日本語教育能力検定試験の本がおすすめ

日本語教員試験の出題範囲は、基本的に日本語教育能力検定試験と同様のものになっています。

そのため、必須50項目に対応済のものであれば、日本語教育能力検定試験の過去問や問題集、”赤本”などで十分対策ができます(最新のものはほとんどが対応しています)。

下のように「日本語教員試験対策」のテキストも徐々に出始めていますが、まだまだ少ないです。

試験に向けて勉強を始める方は、これまでの日本語教育能力検定試験の過去問、問題集なども含めて使用を検討してみてください。

なお、現時点で過去問の発売(と公開)は予定されていないようです。

それと、試行試験の問題の一部も、セクション8で紹介したアンケート結果とともに公開されています。こちらもある程度は参考になりそうです。

まとめ

いかがでしたか。

日本語教員試験について、の情報をまとめて紹介しました。

ただ、2025年度以降、また試験の形式や受験方法などが変更になる可能性もあります。

この試験については、今後も最新情報をこのページでお知らせしていきます。

更新の際はTwitter(X)でお知らせしますので、ぜひこちらからフォローをお願いします。

ー

新人日本語教師におすすめの本はこちら↓

日本語教師×ICTに特化した本はこちら↓

ー

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が参考になった!と思ったら、SNS等でシェアしてもらえると嬉しいです。

これからもよろしくお願いします。

Twitter(X)のフォローはこちらから

下のコメント欄からコメントを投稿される際は、免責事項及びプライバシーポリシーをご確認ください。

コメントの送信を以って、記載内容に同意したものとみなされます。

コメント

コメント失礼いたします。

本試験の日程情報などはどこから得られたものなのでしょうか。文化庁のサイトを探してもどこに記載があるのかわかりません。私の見落としかもしれませんが、よろしければお教え願えませんでしょうか。

コメントありがとうございます。

日本語教員試験の日程については、こちらの日本語教育小委員会のページの資料5に記載されています。ご参考になれば幸いです。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/nihongo_124/94009301.html